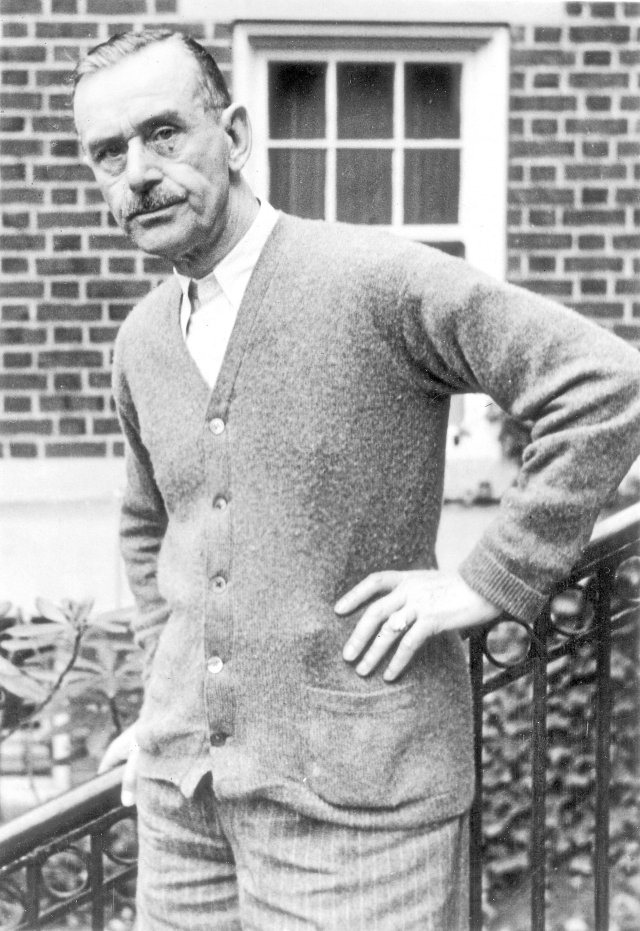

Thomas Mann | Kai Sina: Drastico e chiaro

Lei ha scritto un libro sull'attivismo politico di Thomas Mann e sulla sua lotta contro i nazisti: "Ciò che è bene e ciò che è male". A volte, si ha l'impressione che lei simpatizzi con il suo protagonista. È anche questo un riflesso di un ammiratore di Thomas Mann?

Sì, si potrebbe dire così, ma si tratta di ammirazione critica, non religiosa. Lo considero uno degli intellettuali politici più saggi e interessanti del XX secolo, proprio perché non ha iniziato come tale. Ha dovuto prima sviluppare questo ruolo, impararlo e superare gli errori. Non era un democratico nato, ma un ricercatore. È questo che lo rende così interessante per noi oggi. La democrazia non è una posizione fissa, ma un percorso che include errori, contraddizioni e autocorrezione. Questo sviluppo può essere osservato in Thomas Mann in modo particolarmente impressionante e, per me, decisamente commovente.

Esistono già diversi metri di letteratura secondaria sull'opera e la vita di Thomas Mann. Lei scrive che il suo libro non intende offrire una spiegazione definitiva, ma piuttosto una nuova descrizione di Thomas Mann. Perché è necessaria una descrizione del genere?

Il politico Thomas Mann, in particolare il democratico e repubblicano che si dichiarò di essere nei primi anni Venti, è stato raramente preso sul serio. La sua comprensione della democrazia è considerata inconsistente, se non problematica, e comunque, da semplice "repubblicano razionale", non ne fu mai veramente convinto. Anche se si possono trovare citazioni che possano confermare questa impressione, da questa prospettiva si trascura il fatto che Thomas Mann considerava la politica meno come un compito di pensiero che come un mandato concreto per l'azione. È fondamentalmente un pragmatico, scrisse una volta in una lettera. È da qui che comincio. Cerco l'autore politico in cui appare come agente attivo; mi interessa quella che, seguendo John Dewey, si potrebbe chiamare "democrazia quotidiana", la partecipazione dettagliata, tangibile e prolungata al processo democratico di formazione dell'opinione. È proprio qui che risiede la forza di Thomas Mann.

Sottolineano la differenza tra le forme di articolazione artistico-estetiche e quelle politico-attiviste di Thomas Mann.

I romanzi e i racconti di Thomas Mann presentano gli esseri umani in tutta la loro complessità, come esseri contraddittori, vulnerabili e insicuri. Anche quando il fascismo diventa un tema, soprattutto nel racconto del 1930 "Mario e il mago", Mann si preoccupa di rendere psicologicamente plausibile l'intreccio tra la seduttività carismatica e la piacevole resa della ragione. Pertanto, è più impegnato nell'analisi letteraria che nell'accusa politica, come non diversamente accadeva nel grande romanzo tedesco del dopoguerra "Doctor Faustus". L'oratore politico, d'altra parte, deve fare e articolare distinzioni più chiare di quelle che, in quanto artista, ritiene auspicabili. "Sì, sappiamo di nuovo cosa è bene e cosa è male", dichiarò Thomas Mann, ad esempio, nel suo discorso del 1939 "Il problema della libertà", spiegando che viviamo in un'"epoca di semplificazione". Questa è inequivocabilmente una frase dell'attivista politico, una frase che il narratore e il romanziere non avrebbero mai pronunciato in questa deliberata esagerazione.

È noto che all'inizio della Prima Guerra Mondiale, Thomas Mann sostenne l'Impero tedesco in testi fortemente nazionalisti e accolse con entusiasmo la sua guerra contro gli stati democraticamente costituiti di Inghilterra e Francia. Una scoperta sorprendente nel suo libro è che prima di allora le sue argomentazioni politiche erano più liberali e progressiste. Come si spiega, allora, la sua posizione nazionalista?

Posso approfondire il suo commento sugli anni precedenti al 1914? È davvero sorprendente quanto chiaramente politicamente, anzi quanto decisamente liberale o di sinistra, Thomas Mann si posizionasse già in questa fase iniziale. Heinrich Detering lo descrisse dettagliatamente nell'edizione di Francoforte: Nel 1907, Thomas Mann sostenne con enfasi l'abolizione della censura teatrale di Stato, che descrisse come "presunzione di Stato". In una relazione del 1911 che affrontava questioni di pornografia ed erotismo, sostenne la libertà illimitata, anche per le forme d'arte provocatorie, e si oppose esplicitamente all'interferenza di "filistei o fanatici". Allo stesso tempo, fu coinvolto in diverse proteste pubbliche: nel 1910 firmò una petizione a sostegno dell'anarchico Erich Mühsam; nel 1911 si espresse contro i divieti di rappresentazione delle opere di Wedekind; e nella primavera del 1914 partecipò a una dichiarazione contro la confisca della rivista "Aktion", che, nella lettera di protesta allegata, veniva descritta come un "piccolo, coraggioso e intelligente organo della sinistra letteraria". Qui, emergeva già un impulso politico che, pur non culminando in un programma definito, non va sottovalutato: una sorta di attivismo latente che prese sempre più forma alla fine degli anni Venti e conobbe il suo massimo sviluppo in esilio. È degno di nota che questo legame abbia ricevuto scarsa attenzione per lungo tempo. Al contrario, persisteva l'immagine di un autore che rimase in una sorta di torpore politico fino allo scoppio della guerra nel 1914.

Ciò solleva la questione di come siano stati scritti quegli scritti nazionalistici e intrisi di guerra a partire dal 1914 in poi.

Sì, e innanzitutto vorrei sostenere che questa rottura vada intesa davvero come una rottura, e non liquidata con la discussione, come è successo troppo spesso. Persino all'interno della sua cerchia familiare più ristretta, il cambio di rotta fu accolto con incomprensione: "Anche le idee politiche di Tommy sono piuttosto imbarazzanti", annotò sua suocera, Hedwig Pringsheim, nel suo diario dell'epoca. Finì di leggere "Riflessioni di un uomo impolitico" nell'ottobre del 1918 "con forti proteste". Come si può spiegare, allora, questo cambio di rotta? Una teoria mi sembra ora molto plausibile: vedo nell'autore degli scritti di guerra qualcuno che, in fondo, si considerava un outsider – in quanto artista e omosessuale – qualcuno che non poteva o non voleva conformarsi alle norme del mondo borghese. Nel 1914, gli fu data l'opportunità di non rimanere più in disparte come osservatore, ma di unirsi a un movimento collettivo entusiasmante, persino di guidarlo giornalisticamente. In alcuni punti delle "Riflessioni", tuttavia, si percepisce che lui stesso non si sentisse del tutto a suo agio. E chissà, forse fu proprio questo episodio di seduzione reazionaria e di regressione interiore che più tardi, negli anni Venti, gli fece capire così chiaramente dove il fanatismo politico avrebbe potuto portare.

Riprendiamo il titolo del gigantesco saggio di Mann: che cosa è una “persona apolitica”?

Thomas Mann definisce "apolitico" un artista che prende consapevolmente le distanze dalla politica quotidiana e invece sostiene l'interiorità, l'autonomia intellettuale e i valori culturali. La politica gli appare come una sfera superficiale e corruttrice, incompatibile con la vera arte. Eppure, questo atteggiamento è, ovviamente, tutt'altro che neutrale: Mann contrappone la "figura letteraria civilizzata" occidentale-liberale all'"artista" tedesco, emblema di serietà creativa e "germanità". Pertanto, il distanziamento dal mondo dello spirito assume una carica politica; il ritiro nello spirituale diventa esso stesso un gesto ideologico e si ricopre di nazionalismo.

Alcune delle posizioni di Thomas Mann all'epoca non dovevano forse la loro origine anche a emozioni familiari, in particolare ai conflitti con il fratello Heinrich Mann? Era anche uno scrittore, un sostenitore della cultura francese, delle idee dell'Illuminismo e della ragione. Come valuteresti l'influenza dei conflitti con il fratello Heinrich su Thomas Mann?

Questo rapporto è stato studiato e descritto in modo molto dettagliato, da ultimo da Hans Wißkirchen. Posso e voglio aggiungere poco, soprattutto perché vedo anche il pericolo di attribuire in ultima analisi l'attività politica di Thomas e Heinrich Mann a emozioni familiari, sminuendole così. Forse solo questo: a mio avviso, non si tratta solo del conflitto tra due fratelli, ma anche di una forza produttiva. Thomas Mann dovette scontrarsi con questo fratello per ritrovare se stesso. Proprio perché inizialmente assunse una posizione così veemente contro il fratello, fu in seguito in grado di sviluppare la propria posizione in modo ancora più convincente. Il confronto con il fratello fu certamente una delle tappe decisive di un processo di apprendimento politico lungo tutta la vita. Ciononostante: non posso e non voglio qui sostenere l'uno o l'altro; a mio avviso, ciò non ci porterebbe da nessuna parte, soprattutto perché entrambi, come autori e intellettuali politici del loro tempo, rappresentavano molto di più del loro complesso rapporto fraterno.

In che misura il luogo d'origine di Thomas Mann, Lubecca, il cui clima intellettuale è descritto dettagliatamente nel romanzo "I Buddenbrook", ha influenzato concretamente le sue idee?

Credo che "Lubecca", piuttosto che la "Germania", abbia giocato un ruolo decisivo nella prima socializzazione politica di Thomas Mann. Egli stesso lo descrisse nel suo discorso del 1926 su "Lubecca come stile di vita intellettuale". Per lui, la città anseatica simboleggiava una comunità borghese-repubblicana basata sull'autogoverno, sul senso del dovere e sulla responsabilità culturale. Quest'etica borghese plasmò profondamente il suo pensiero politico. Il concetto di "responsabilità" era già centrale nel suo discorso alla Repubblica del 1922. In questo senso, credo che Thomas Mann sia meno adatto a corroborare la tanto discussa tesi di un "Sonderweg tedesco" in materia intellettuale e politica .

Durante la Repubblica di Weimar, travagliata dalla crisi dal 1929 in poi, i nazionalsocialisti di Hitler ottennero un significativo successo elettorale. Thomas Mann sostenne instancabilmente la democrazia nelle sue conferenze pubbliche dell'epoca. Il pubblicista di sinistra Siegfried Kracauer gli riservò grande rispetto per questo, ma allo stesso tempo osservò: "La borghesia liberale sognata da Mann, purtroppo, non esisteva nella Germania di Weimar". Siete d'accordo? E Thomas Mann stesso la percepiva in questo modo?

Sono d'accordo con Kracauer. Nei suoi discorsi, Thomas Mann si rivolgeva a una borghesia liberale che nella realtà della tarda Repubblica di Weimar era praticamente assente. Il suo appello alla ragione politica si scontrò con una società sempre più caratterizzata da estremismi. Jens Bisky lo ha recentemente dimostrato in modo impressionante nel suo libro "La decisione". Mann stesso riconobbe questa discrepanza, ma ciò non gli impedì di fare ciò che poteva. I suoi discorsi esprimevano la sua fede nel potere della ragione, pur sapendo che la realtà sociale non corrispondeva più a questo ideale.

Dopo l'esilio nel 1933, principalmente negli Stati Uniti, Mann si affermò come attivista, come scrivi nel tuo libro. Cosa intendi con questo?

Con questo intendo dire che in esilio, soprattutto negli Stati Uniti, Thomas Mann abbracciò e svolse il suo ruolo di attivista politico come mai prima. La sua casa a Pacific Palisades divenne il fulcro del suo attivismo. Scrisse discorsi, messaggi radiofonici e appelli; era in costante contatto con comitati, associazioni e gruppi politici; e da lì viaggiò più volte per lunghi tour di conferenze in tutto il paese, nelle città costiere e nel cosiddetto Heartland. La sua preoccupazione non era semplicemente quella di difendere la democrazia; la visse come una forma di responsabilità sociale. In questa azione, in questo ruolo pubblico, direi che sviluppò pienamente la sua identità di attivista e in questo modo si reinventò come intellettuale.

Thomas Mann disse "sì" agli Stati Uniti e ne accettò la cultura. In netto contrasto con l'esule politico di sinistra Adorno, che demonizzò proprio questa cultura, definendola subordinata al capitalismo e superficiale. In un passaggio del suo libro, sembra che lei, pensando a Thomas Mann, rifiuti categoricamente l'atteggiamento culturalmente critico di Adorno nei confronti degli Stati Uniti. Cosa risponde ad Adorno?

Il mio obiettivo non è tanto quello di condannare la posizione di Adorno quanto quello di rendere più visibili le posizioni contrastanti; la mia simpatia personale può forse risuonare nel libro, ma non è decisiva. Mentre Thomas Mann vedeva la democrazia come un'opportunità per un'umanità attiva, Adorno incarnava l'atteggiamento scettico dell'osservatore distaccato, che riconosceva nell'industria culturale soprattutto la perdita di autonomia e di pensiero critico. Si confrontano quindi due atteggiamenti: la partecipazione impegnata e la critica intellettuale, entrambi plasmati dall'esilio, ma con risposte fondamentalmente diverse alle sfide della modernità. In tutto ciò, la profonda gratitudine di Thomas Mann verso gli Stati Uniti non va certo sottovalutata.

A partire dal 1940, Thomas Mann si rivolse direttamente al popolo tedesco in discorsi radiofonici regolarmente trasmessi dalla BBC. Questi testi non lasciano nulla a desiderare in termini di deciso impegno antinazista, ma sono stati ampiamente trascurati nella ricezione dell'opera di Mann. Perché, in effetti?

I discorsi radiofonici di Thomas Mann alla BBC dal 1940 in poi furono chiari e coraggiosi contro il nazionalsocialismo. Parlò dell'assassinio degli ebrei, del loro coinvolgimento e della loro colpa, e pose domande scomode direttamente ai tedeschi. Fu proprio questa natura drastica ed esplicita a suscitare spesso critiche nel dopoguerra; alcune affermazioni, come quelle sui bombardamenti delle città tedesche, non furono mai veramente perdonate. Fu accusato di fare il moralista dalla sicurezza del suo esilio e considerato un traditore, un traditore, e sottoposto a duri insulti. Questo spiega perché questi discorsi furono a lungo ignorati o svalutati. Inoltre, non si adattavano all'immagine di un letterato distaccato con la sua distaccata ironia (che è anche un cliché). La raffinatezza retorica con cui i discorsi erano costruiti, così come i loro riferimenti alla Bibbia e al mondo mitologico (wagneriano), poterono essere riconosciuti solo più tardi, in queste circostanze.

Una scoperta sorprendente nel suo libro è quanto presto, e soprattutto con quanta intensità, Thomas Mann abbia sostenuto il sionismo, inclusa la fondazione dello Stato di Israele nel 1948. Quali sono le ragioni di questa posizione?

La difesa del sionismo da parte di Thomas Mann iniziò negli anni '20 e proseguì fino alla fondazione di Israele nel 1948, che egli sostenne apertamente. Questo impegno è, di fatto, scarsamente presente in pubblico. Una delle ragioni di questo impegno risiede nella sua precoce, chiarissima percezione del sempre più aggressivo antisemitismo nella Repubblica di Weimar. Per lui, il sionismo era anche una risposta politica a questo odio, inizialmente concepito culturalmente, poi sempre più concretamente. Al più tardi nel 1942, quando la portata dell'Olocausto gli divenne chiara, divenne un vigoroso sostenitore di un neonato Stato ebraico – per convinzione morale e responsabilità storica.

Tuttavia, il rapporto di Thomas Mann con l'ebraismo può anche causare disagio. Nei suoi romanzi e saggi, egli sottolinea le grandi conquiste civilizzatrici della cultura ebraica classica, ma allo stesso tempo sembra essere intriso di stereotipi di pensiero, affermando, ad esempio, che gli ebrei sono diversi dagli altri. Cosa determina esattamente il rapporto di Thomas Mann con l'ebraismo? E ci sono effettivamente elementi che potrebbero essere descritti come razzismo?

Questi stereotipi sono presenti nei racconti e nei romanzi, e a volte si riscontrano persino veri e propri deragliamenti in lettere e diari: non metto in dubbio nulla di tutto ciò, né lo relativizzo. A volte, il discorso di Thomas Mann, anche quando si definisce esplicitamente un "filosemita", sconfina in cliché antisemiti. Piuttosto, il mio obiettivo è complicare il quadro considerando l'avversione di Mann per l'antisemitismo politico e la sua convinta opposizione a esso – e, in effetti, la sua difesa del sionismo. La mia impressione è che, riguardo al rapporto di Thomas Mann con "gli" ebrei, qualsiasi, davvero qualsiasi, giudizio assoluto sia proibito.

nd-aktuell