El objetivo de la ciencia no es hablarle a todo el mundo, sino hablar con honestidad a quienes quieren escuchar.

Manejar

Malos científicos

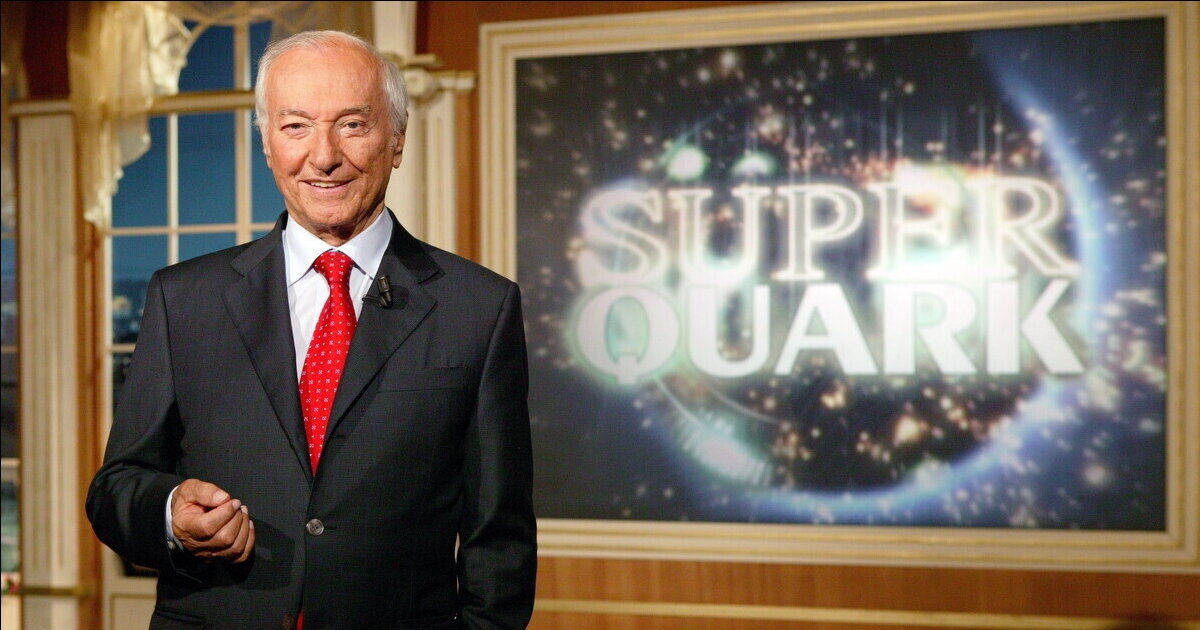

Intentar dialogar con quienes rechazan el método científico por principio es inútil, pues su rechazo afecta la propia idea de verificación. Pero eso no significa que debamos dejar de difundir información. Como Piero Angela fue uno de los primeros en demostrar, existe un sector de la ciudadanía curioso y atento.

Sobre el mismo tema:

«Discutan esto entre ustedes, científicos», «no tiene sentido entrar en tecnicismos», «la mayoría de los lectores jamás entenderá estas cosas». Estas son frases que oímos con frecuencia cuando un investigador o divulgador científico intenta explicar públicamente los aspectos más delicados de un resultado científico: por ejemplo, como hice yo ayer , el grado de incertidumbre, la fiabilidad de los datos, la lógica de una conclusión. A primera vista, parecen observaciones de sentido común. No todo el mundo tiene formación técnica, y hablar de cifras, márgenes o probabilidades puede parecer cosa de especialistas. En realidad, esta creencia —que hay que proteger al público de la complejidad— es, en mi opinión, la principal causa de la brecha entre la ciencia y la sociedad. Permítanme aclarar que no tengo la formación profesional de los buenos divulgadores científicos y hablo únicamente desde mi limitada experiencia directa, fruto de mis esfuerzos por comunicar al público, y a menudo también por comprender mejor con él, algún dato científico que considero relevante. Sin embargo, creo que, habiendo recibido con frecuencia comentarios como los que aparecen al inicio de este breve artículo, quizá valga la pena explicar mi postura al respecto a modo de respuesta.

Creo que la confianza en la información científica no surge de mensajes simplificados, sino de la capacidad de seguir un razonamiento paso a paso y su precisión. Cuando la comunicación lo reduce todo a fórmulas cortas —«la vacuna funciona» o «no funciona», «es segura» o «no es segura»— se genera información frágil, susceptible de desmoronarse ante la primera actualización de datos. Por supuesto, esta comunicación cumple una función social muy útil, especialmente en una emergencia: brindar orientación experta a quienes han optado por confiar en los expertos; sin embargo, ese no es mi objetivo al comunicar resultados científicos. Explicar las condiciones y limitaciones de dicho resultado, en cambio, nos permite comprender su solidez y aceptar que puede revisarse sin que pierda credibilidad. El conocimiento científico es un sistema dinámico: mejora al medir sus propios límites, y esta misma capacidad de autoverificación lo hace fiable. No creo que la comunicación científica pueda realizarse sin tener esto constantemente en cuenta y sin reflejar estos conceptos en el lenguaje. Además, creo que una buena divulgación no sirve principalmente para persuadir, sino para visibilizar cómo la ciencia construye y controla sus resultados, y cómo y por qué ciertas ideas son erróneas.

«Claro, pero explícaselo a los antivacunas», diría mi interlocutor. A ellos no, respondo. Todos sabemos que intentar dialogar con quienes rechazan el método científico por principio es inútil, porque su rechazo no se centra en el contenido, sino en la idea misma de verificación. Un antivacunas o un teórico de la conspiración defiende una identidad, no un argumento: para ellos, la discusión racional es simplemente una oportunidad para reafirmar su afiliación. En estos casos, a lo sumo, se trata de evitar que el discurso público pierda coherencia. Por lo tanto, revelar información a un antivacunas es simplemente inútil, pero el hecho de que sea inútil para ellos no significa que debamos dejar de difundirla.

Además, incluso en ausencia de interlocutores dispuestos a comprender, a veces es necesario responder. Esto no sirve tanto para cambiar la opinión de quienes difunden falsedades como para proteger a quienes las observan. Cuando circulan frases como «las vacunas modifican el ADN» o «las farmacéuticas ocultan los efectos secundarios», una aclaración pública proporciona contexto, fuentes y verificación. Lo mismo ocurre con los vídeos que manipulan gráficos o curvas de contagio para inventar correlaciones inexistentes: explicar dónde y cómo se produce la distorsión ayuda a restablecer las reglas del debate racional. Desde esta perspectiva, incluso el «método Burioni» —respuestas breves, irónicas, a veces mordaces, insultantes e irritantes, pero siempre basadas en datos verificables— tenía y tiene una función específica: no convertir a los negacionistas ni explicar, sino señalar que existe un límite más allá del cual el debate deja de ser razonable, sin, de hecho, malgastar recursos en la difusión dirigida a quienes quizá nunca estén realmente interesados. Aquí, creo, surge la cuestión central: quienes comunican la ciencia deben saber a quién se dirigen. No existe un público único e indiferenciado.

Como Piero Angela fue uno de los primeros en demostrar, existe un sector de la ciudadanía curioso, atento y dispuesto a concentrarse y a realizar un pequeño esfuerzo para comprender. A ellos debe dirigirse la divulgación. Son personas que desean conocer los resultados obtenidos, comprender los procesos, observar cómo se construye y perfecciona el conocimiento y entender por qué un resultado solo es valioso en la medida en que lo hace transparente el método empleado. Estas personas no necesariamente tienen una idea clara sobre un tema; de hecho, a menudo están interesadas en evaluar los diversos argumentos para luego decidir cuál es el más convincente. A ellos merece la pena dedicar tiempo, rigor y claridad, demostrando la solidez del método: solo mediante este intercambio puede circular el conocimiento de forma auténtica.

Luego está un sector de opositores al discurso científico y a la ciencia misma, quienes en este período histórico incluso logran llevar al poder a personas como Robert Kennedy Jr. , llenando sistemáticamente los periódicos de mentiras y atacando e insultando para defender falsedades escandalosas que, sin embargo, sirven para fortalecer a su propio grupo (y beneficiar a quienes las inventan para extorsionar). Con estas personas, no hay difusión ni debate de datos ; siempre que haya paciencia y fuerza, deben ser denunciados, desenmascarados y reportados al público (o a las autoridades, si corresponde), sin preocuparse demasiado por la polarización resultante, porque, de hecho, sus ideas ya son polarizantes, y porque se ha demostrado con demasiada frecuencia lo que sucede cuando se les deja actuar libremente.

En definitiva, creo que el objetivo no es «hablarle a todo el mundo», sino hablar con sinceridad a quienes estén dispuestos a escuchar. La comunicación diseñada para atraer a todos termina pareciéndose a la publicidad o a un espectáculo: inmediata, emotiva, tranquilizadora y carente de sustancia. La ciencia exige un ritmo distinto: atención, paciencia y compromiso cognitivo por ambas partes. Quienes comunican deben evitar la jerga sin sacrificar el rigor y, sobre todo, deben demostrar la máxima honestidad en su razonamiento y en la presentación de hechos y datos; quienes escuchan deben aceptar que la comprensión requiere tiempo, precisión y cierta dificultad. Los roles no son rígidos: a veces nuestro interlocutor sabe más o descubre una falla en el razonamiento que estábamos utilizando, pero dado que compartimos un método común, es más fácil resolver las discrepancias de interpretación. De este equilibrio nace la confianza.

Más sobre estos temas:

ilmanifesto