„The Outer Worlds 2“: Das Weltraum-Rollenspiel, in dem Ehrgeiz endlich auf Satire trifft

„The Outer Worlds 2“ beginnt mit einem klaren Versprechen: Du hast hier das Sagen, aber du musst auch mit den Konsequenzen leben. Diesmal wirft dich das Spiel nach Arcadia, einer verlorenen Kolonie am Rande des Weltraums, die – im wahrsten Sinne des Wortes – von Raum-Zeit-Rissen zerrissen wird, die sich inmitten der Sprungsysteme auftun.

Eure Spielfigur, bekannt als „der Kommandant“, ist weder ein mythischer Held noch der Auserwählte der Prophezeiung. Er ist ein Gesandter des Erddirektorats, einer Art zentraler Autorität, die mehr als nur Leben retten will, um ihre eigenen Interessen zu sichern. Offiziell kommt ihr, um das Problem zu lösen, doch schnell wird klar, dass es politische, wirtschaftliche, religiöse und existenzielle Dimensionen zugleich hat. Genau das ist der Ton des Spiels: Science-Fiction im Konzernmilieu, schwarzer Humor und Entscheidungen, die sich fast immer fragwürdig anfühlen.

Arcadia ist nicht Halcyon. Es ist nicht einfach nur „Wir sind zurück auf denselben Planeten mit einem neuen Bösewicht“. Obsidian verändert Kolonien, Machtverhältnisse und den Fokus der Geschichte. Arcadia ist ein Schachbrett mit unzähligen Fraktionen, die nicht abwarten, was du tust: Sie befinden sich bereits im Krieg. Da sind mystische Kulte, die überzeugt sind, dass Dimensionsrisse das Tor zu einer Art kosmischer Erleuchtung sind. Da sind private Konzerne, die in diesen Rissen potenzielle Handelsrouten sehen, buchstäblich neue Autobahnen zur Kontrolle von Verkehr, Waren und Schulden. Und da sind die „Polizeikräfte“, die im Namen der Stabilität alles abriegeln wollen, selbst wenn es bedeutet, jeden, der nicht mitspielt, einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Das Interessante ist, dass das Spiel dich nicht dazu drängt, die „richtige Seite“ zu wählen, denn es gibt keine. Alle sind kaputt. Es verlangt von dir, zu verstehen, wie gut du mit dieser Gebrochenheit umgehen kannst und wie weit du sie treiben willst.

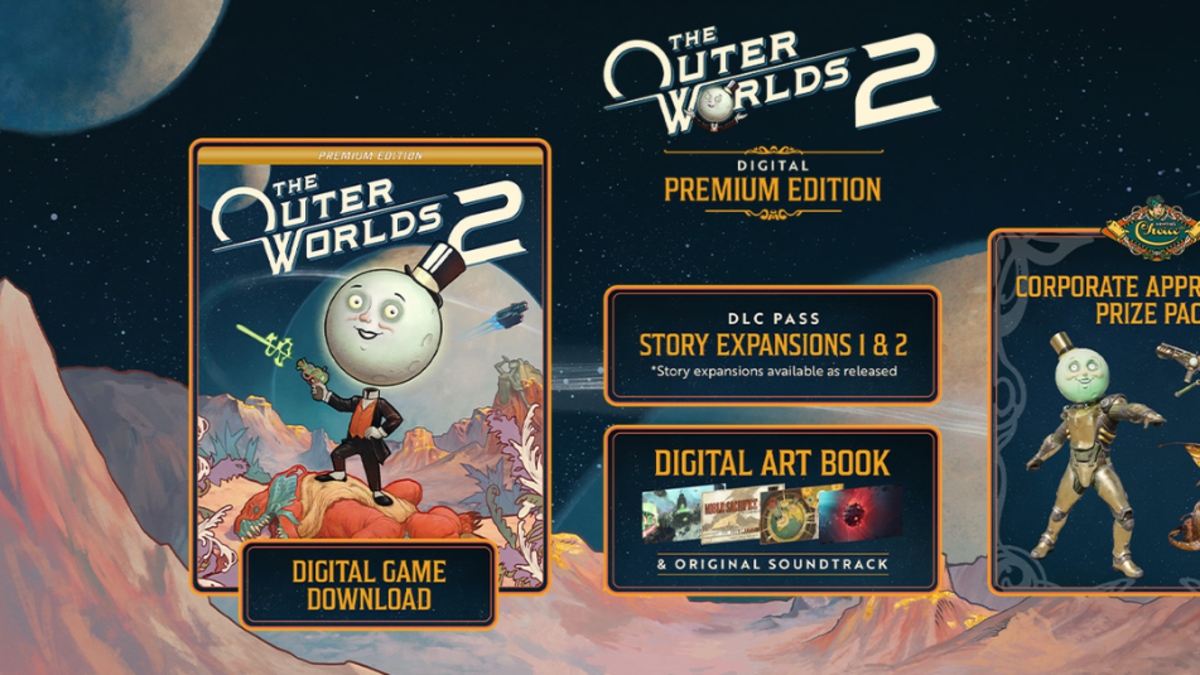

Foto zu The Outer Worlds 2 : xbox.com

Schon in der ersten Ausgabe wird deutlich, dass Obsidian mit seinem eigenen Universum deutlich selbstbewusster auftritt. Die Satire ist nach wie vor präsent – der Spott über den ausbeuterischen Kapitalismus, die leere Unternehmensrhetorik und Manager, die Völkermord als „Prozessoptimierung“ verkaufen –, aber sie ist nicht mehr nur ein Witz. Die Texte haben nun eine schärfere, dramatische Note. Die Dialoge sollen nicht nur zum Lachen bringen, sondern auch Unbehagen auslösen. Die Fraktionen haben ihre Gründe, selbst wenn diese moralisch abstoßend sind. Das Ergebnis ist, dass die Welt nicht länger nur eine Karikatur von „bösen Konzernen“ ist, sondern ein Ökosystem, in dem jede Gruppe auf ihre Weise gefährlich ist und jede Allianz Narben hinterlässt.

Das Herzstück von „The Outer Worlds 2“ ist die absolute Freiheit. Nicht nur die rein dekorative. Die Struktur bleibt die eines First-Person-RPGs mit offenen Welten und weitläufigen Gebieten zum Erkunden, doch diese Gebiete sind jetzt noch größer, mit mehr Wegen und mehr Lösungswegen. Hauptmissionen verlaufen selten linear. Man wird losgeschickt, um einzubrechen, zu stehlen, zu sabotieren, zu überreden, jemanden verschwinden zu lassen oder herauszufinden, was zum Teufel in einer bestimmten Einrichtung passiert ist … und es gibt fast nie nur einen Weg. Man kann mit gezückten Waffen loslegen. Man kann sich verstecken, einschleichen, Verteidigungsanlagen deaktivieren. Man kann Dialoge manipulieren und andere die Drecksarbeit erledigen lassen. Man kann einen ganzen Konflikt lösen, ohne einen Schuss abzugeben, wenn man einen Charakter erstellt, der auf Verhandlung, Täuschung oder Social Engineering spezialisiert ist . Oder man kann ins andere Extrem verfallen: sich in eine mobile Gewaltmaschine verwandeln. Das Spiel unterstützt all diese Herangehensweisen und, was noch wichtiger ist, es reagiert darauf.

Dieses „Reagieren“ unterscheidet es von vielen Rollenspielen, die Freiheit versprechen, aber letztendlich verschleiern, dass alles auf dasselbe hinausläuft. Nicht so hier. Hier sind deine Gefährten nicht da, um jeden deiner Schritte zu bejubeln. Du hast ein Team mit starken Persönlichkeiten, jeder mit seinen eigenen Loyalitäten, roten Linien und seiner eigenen moralischen Interpretation der Geschehnisse in Arcadia. Und wenn du bestimmte Grenzen überschreitest, werden sie es dir sagen. Sie könnten dich konfrontieren, dir unangenehme Vorträge halten oder dich sogar verlassen. Natürlich könnten sie dich auch bewundern, aber diese Bewunderung ist fast nie bedingungslos: Sie beruht darauf, dass du ihre Weltanschauung bestätigst. Diese Art von innerer Reibung lässt das Reisen mit anderen sich weniger wie das Mitführen sprechender Dekorationen anfühlen, sondern eher wie das Aufbauen (oder Zerstören) echter Beziehungen innerhalb einer Gruppe, die nicht immer dieselben Ziele verfolgt wie du.

Der andere große Schritt betrifft deinen eigenen Charakter. Fortschritt bedeutet nicht mehr nur Punkte sammeln und dann Feierabend machen. Hier dreht sich das gesamte System um Stärken und Schwächen, die du bewusst akzeptierst. Du kannst mächtige Vorteile erlangen, deine sozialen Fähigkeiten verbessern, Kampf-Upgrades nutzen und präzisere Hacks ausführen, aber das Spiel fordert seinen Preis: Schwächen, die Teil deiner Identität werden. Du fürchtest bestimmte Gegnertypen, weil du im Kampf gegen sie schon mehrmals fast gestorben bist. Du triffst unter Druck unüberlegte Wortwahl, und das wird in rasanten Dialogen zu einem permanenten Nachteil. Du bist körperlich zerbrechlich, dafür aber intellektuell brillant. Das Ergebnis: Dein Charakter ist nicht mehr nur eine statistische Vorlage, sondern ein spielbares psychologisches Profil. Und ja, dieses Profil öffnet Türen, die eine andere Version von dir nie sehen würde, aber es verschließt auch andere für immer. Obsidian zwingt dich zu akzeptieren, dass du nicht in allem gut sein kannst, und das prägt den Ton der Reise. Es geht nicht um einen perfekten Helden, der die Galaxie rettet. Es geht um eine ganz bestimmte Person mit ganz bestimmten Schwächen, die versucht, sich in einem feindseligen Umfeld zurechtzufinden.

The Outer Worlds 2 ist die Fortsetzung des preisgekrönten Ego-Rollenspiels von Obsidian Entertainment. Foto: xbox.com

Das Beste am Kampf ist, dass sich das Schießen endlich gut anfühlt. Der erste Teil hatte zwar das Herz eines Rollenspiels, aber die Steuerung eines trägen Shooters; das wurde hier behoben. Waffen reagieren kraftvoll, jeder Treffer fühlt sich wuchtiger an und die Bewegung durch das Chaos ist nicht mehr so ungelenk. Man kann in Deckung gleiten, sich neu positionieren, Spezialfähigkeiten nutzen und die berühmte „Taktikzeit“ einsetzen, um die Welt zu verlangsamen und Schwachstellen anzuvisieren. Was früher „Schießen, weil man es musste, um in der Story voranzukommen“ war, macht jetzt richtig Spaß. Und das ist wichtig, denn das Spiel erlaubt es, Missionen heimlich oder diplomatisch zu erledigen, scheut aber nicht vor Kämpfen zurück, wenn alles explodiert. Auch optisch wirken die Animationen für Nachladen, Rückstoß und Waffenhandhabung nicht mehr wie von einem billigen Prototyp kopiert, sondern wie von einem Shooter, der Rhythmus versteht.

Der Umfang des Spiels hat sich deutlich vergrößert. „The Outer Worlds 2“ ist in nahezu jeder Hinsicht umfangreicher: mehr Gebiete zum Erkunden, mehr Nebenquests mit echten Konsequenzen, mehr Ausrüstung zum Ausprobieren und mehr Situationen, die man bei einem geradlinigen Spielverlauf verpasst. Die Hauptkampagne ist so umfangreich, dass sie es mit den größten Rollenspielen auf dem Markt aufnehmen kann, und zusammen mit den Nebenquests bietet sie problemlos mehrere Dutzend Stunden Spielzeit. Besonders wertvoll ist, dass sich diese Erweiterung nicht wie Füllmaterial anfühlt. Viele optionale Missionen sind keine sinnlosen Aufgaben, sondern kleine moralische Geschichten: ein Konzern, der eine ganze Gemeinschaft „optimieren“ will und dafür deren freien Willen auslöscht; ein Kult, der den Zusammenbruch der Realität als göttliches Zeichen deutet; eine Siedlung, die zwischen Unterwerfung und Überleben oder freiem Tod hin- und hergerissen ist. Diese Nebenhandlungen kreisen nicht um die Hauptmission, sondern überschneiden sich mit ihr. Eine Entscheidung, die in einer scheinbar nebensächlichen Situation getroffen wurde, kann einen später einholen und Konsequenzen haben, die den Ruf oder sogar das Vertrauen in kritischen Momenten beeinflussen.

Visuell ist ein deutlicher Sprung zu verzeichnen. Der erste Teil hatte bereits seine eigene Identität – diese Mischung aus retrofuturistischem Konzern-Look, grellem Neonlicht und optimistischer Propaganda, die Arbeitsausbeutung als „Chance“ verkaufte –, wirkte aber technisch begrenzt. Nicht so hier. Das Spiel setzt auf modernere Technologie, und das merkt man: natürlichere Beleuchtung (so natürlich, wie ein außerirdischer Himmel mit zwei riesigen Monden eben sein kann), schärfere Materialdefinitionen an Rüstungen und Industrieoberflächen, dichtere Atmosphären, Landschaften, die sich bis zum Horizont öffnen, mit Städten, die in der Ferne glitzern. Es strebt keinen fotorealistischen Hyperrealismus an: Es bleibt stilisiert, übertrieben, fast schon pulpig. Aber dieser Stil hat jetzt Wucht. Auf PC und den neuen Konsolen bietet die Welt eine Bildschärfe, eine Farbtiefe und eine architektonische Dimension, die der erste Teil einfach nicht erreichen konnte. Diese Engine ermöglicht auch Dinge wie realistischere Spiegelungen, volumetrischen Nebel mit Tiefe und Partikeleffekte, die bestimmte Kämpfe – insbesondere solche mit Energiewaffen – chaotischer und filmreifer wirken lassen.

Ja, es gibt einige strittige Punkte. Der Start kann etwas schleppend wirken. Das Spiel nimmt sich Zeit, die politische Landschaft aufzubauen, den Spieler in Arcadia einzuführen und die Bedeutung der Zeitrisse zu erklären. Dieses anfängliche Tempo könnte Spieler, die sofortige Action suchen, abschrecken. Es gibt auch Momente – insbesondere bei Missionen zur Eroberung feindlicher Basen –, in denen bestimmte Gegnertypen eintönig werden und ihren Überraschungseffekt verlieren. Und obwohl das Kampfsystem deutlich verbessert wurde, gibt es immer noch Situationen, in denen die KI der Gegner seltsam agiert oder sich in Deckung verfängt. Kurz gesagt: Es ist nicht perfekt. Aber es gibt auch nicht vor, perfekt zu sein. Was es bietet, ist Beständigkeit.

Das Wichtigste ist: „The Outer Worlds 2“ fühlt sich nicht mehr an wie „Fallouts Weltraum-Cousin, der beweisen will, dass er den Kapitalismus besser parodieren kann“. Es ist ein eigenständiges Spiel. Es wirkt wie eine Spielereihe, die ihre eigene Stimme gefunden hat. Arcadia bietet Konflikte, Zynismus, bissigen Humor und Konsequenzen. Eure Begleiter sind keine menschlichen Schutzschilde mit witzigen Dialogen; sie sind Menschen mit Grenzen. Eure Entscheidungen sind nicht rein kosmetischer Natur; sie öffnen Türen und verschließen andere. Und das Studio Obsidian, das schon immer davon profitiert hat, den Spieler in den Mittelpunkt der moralischen Verantwortung in zerbrochenen Welten zu stellen, verfügt endlich über das technische Budget, um diese Welt so gut aussehen, klingen und sich anfühlen zu lassen, wie sie geschrieben steht.

Was am Ende bleibt, ist mehr als nur ein gutes narratives Rollenspiel. Es ist ein Spiel, das versteht, dass ein interessantes Universum nicht ausreicht, wenn die Fortbewegung darin umständlich ist; das versteht, dass gute Feuergefechte bedeutungslos sind, wenn die Entscheidungen keine Rolle spielen; das versteht, dass Satire ihre Wirkung verliert, wenn sie nie einen Nerv trifft. The Outer Worlds 2 vereint diese Ebenen und lässt sie gleichzeitig funktionieren. Und ja, es ist größer, länger und visuell atemberaubender. Aber was wirklich zählt, ist, dass dieser Ehrgeiz zum ersten Mal vollständig unter Kontrolle ist. Obsidian hat nicht einfach einen weiteren Planeten zum Erkunden erschaffen: Es hat euch eine zerbrochene Welt gegeben und euch gefragt, welche Rolle ihr darin spielen wollt.

eltiempo