Das Wissenschaftsministerium schlägt die Schaffung des lang erwarteten Cajal-Museums im Herzen Madrids vor.

Zwei Meilensteine der Weltgeschichte ereigneten sich nur 180 Meter voneinander entfernt. Das Meisterwerk der Weltliteratur, Don Quijote , wurde 1605 in der Druckerei von María Rivalde veröffentlicht, die sich in der heutigen Calle de Atocha Nr. 87 in Madrid befand. Auf der anderen Straßenseite, nur wenige Schritte entfernt, wurde 1834 das monumentale Gebäude der Königlichen Hochschule für Medizin und Chirurgie von San Carlos errichtet, der medizinische Tempel Spaniens, der die Ära der Quacksalber und Quacksalberinnen begraben sollte. Hier entstand das wissenschaftliche Äquivalent zu Don Quijote : Textura del Sistema Nervosa del Hombre y de los Vertebratas (Beschaffenheit des Nervensystems des Menschen und der Wirbeltiere ), das Meisterwerk von Santiago Ramón y Cajal, dem Nobelpreis für Medizin des Jahres 1906 für seinen Nachweis, dass das Gehirn in einzelne Zellen organisiert ist, die „geheimnisvollen Schmetterlinge der Seele “. Das Wissenschaftsministerium hat diesen Freitag vorgeschlagen, in dieser Kathedrale der Wissenschaften das zweiundzwanzigste spanische Nationalmuseum zu Ehren Cajals einzurichten. Dies geht aus drei Quellen hervor, die bei einem Treffen mit den beteiligten Behörden, der Familie und Vertretern von einem Dutzend wissenschaftlicher Institutionen anwesend waren.

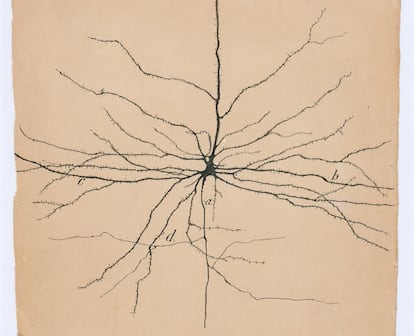

Der Staatssekretär für Wissenschaft, der Biologe Juan Cruz Cigudosa , erklärte in der Videokonferenz am Freitag, dass das Ministerium beabsichtige, das Erbe Cajals in dem Palast auszustellen. Dieser Schatz umfasst fast 30.000 Stücke, darunter Gehirnscheiben, beeindruckende Fotografien, Manuskripte und die bahnbrechenden Zeichnungen des Nobelpreisträgers und seiner Schüler. Diese Sammlung ist derzeit im Nationalmuseum für Naturwissenschaften (CSIC) in Madrid untergebracht. Wenn der Vorschlag des Ministeriums angenommen wird, wird das künftige Cajal-Museum mitten im Herzen der Museumslandschaft der Hauptstadt liegen, das vor vier Jahren von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Der vorgesehene Standort ist 20 Meter vom Museum Reina Sofía, 375 Meter vom Prado-Museum und 600 Meter vom Thyssen-Museum entfernt.

Das alte Herrenhaus Atocha ist neben dem Senat und dem Königlichen Theater eines der drei großen noch erhaltenen Bauwerke aus der Regierungszeit Ferdinands VII. in Madrid. Cajal kam im April 1892, im Alter von fast 40 Jahren, in dieses Gebäude, um Professor zu werden. Auf dem imposanten Gelände befand sich bereits die medizinische Fakultät der Zentraluniversität, die heute Complutense heißt. In seiner Mitte spross ein üppiger pharmakologischer Garten mit über 400 Heilpflanzenarten, wie zum Beispiel dem weißen Schlafmohn . Am Rande eines Teichs zur Froschzucht stand ein rustikales Haus mit anderen Tieren für Vivisektionen: Katzen, Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse. In einem umzäunten Hof wurden menschliche Leichen mazeriert und im Freien zu Studienzwecken getrocknet. Die Toten wurden auf einem Karren aus dem benachbarten Allgemeinen Krankenhaus gebracht, das heute das Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía beherbergt.

Cajal kam von der Universität Barcelona, wo er 1888 sein „ glückliches Jahr “ erlebt hatte, nach Atocha. Damals glaubte die Wissenschaft, dass die Zellen des Gehirns und des restlichen Nervensystems zu einem diffusen Netzwerk verbunden seien, einer Struktur, die die flüchtige Übertragung von Gedanken ermöglichte. Bewaffnet mit seinem Mikroskop und Hühnerkleinhirnen präsentierte Cajal den ersten objektiven Beweis dafür, dass Nervenzellen unabhängige Einheiten sind und Impulse durch Kontakt, durch „Küsse“ oder „Osculi“ übermitteln, die „die finale Ekstase einer epischen Liebesgeschichte “ zu sein schienen. Der deutsche Anatom Wilhelm von Waldeyer nannte diese von Cajal definierten Zellen „Neuronen“. In Barcelona bestätigte der spanische Wissenschaftler seine Erkenntnisse über die Netzhaut und das Rückenmark von Vögeln und Säugetieren, doch erst in Madrid, im Atocha-Palast, begann er seinen Angriff auf das „Rätsel aller Rätsel“: das monumentale menschliche Gehirn, „Organ der Seele“ und „Meisterwerk des Lebens“.

Die Diktatur Miguel Primo de Riveras führte zu einer Stagnation der Medizinischen Fakultät von Atocha, gefolgt von der Tragödie des Bürgerkriegs und den darauffolgenden Säuberungen und dem damit verbundenen Niedergang. Das bereits baufällige Gebäude wurde 1965 aufgegeben, nachdem der Lehrbetrieb in die Universitätsstadt verlegt worden war. Daraufhin beantragte die Illustre Offizielle Ärztekammer Madrids beim Ministerium für Bildung und Wissenschaft die Verlegung der ehemaligen Fakultät dorthin. Die Übertragung, die ein Drittel der Fläche umfasste, wurde 1970 für eine Laufzeit von 100 Jahren unterzeichnet.

Durch die Ankunft der Ärztekammer konnte die Zerstörung des historischen Teils des Gebäudes verhindert werden, einschließlich des spektakulären Großen Amphitheaters und des intakten Cajal-Klassenzimmers , in dem der Professor mit farbiger Kreide für seine Studenten die neuronalen Schaltkreise zeichnete, die später in Don Quijote der Wissenschaften erscheinen sollten. Am Rest des Gebäudes hingen Schilder mit der Aufschrift „Zutritt verboten. Gebäude in Ruinen“, bis 1986 mit den Restaurierungsarbeiten begonnen wurde, um das dem Finanzministerium unterstellte Nationale Institut für öffentliche Verwaltung unterzubringen. Laut bei dem Treffen anwesenden Quellen sieht das von Ministerin Diana Morant geleitete Ministerium vor, dass sich das Cajal-Museum den von der Ärztekammer genutzten Gebäudeteil mit eigenen und gemeinschaftlich genutzten Räumen teilt. Die Ärztekammer, die in einen Rechtsstreit zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten verwickelt ist, die wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei den internen Wahlen Anspruch auf den Posten erheben, hat dem Projekt noch nicht zugestimmt.

Das Cajal-Vermächtnis steckt praktisch seit dem Tod des Forschers im Jahr 1934 in einer Sackgasse. In dem vor einem Vierteljahrhundert vom Historiker Agustín Albarracín veröffentlichten Buch Historia del Colegio de Médicos de Madrid (Geschichte der Ärztekammer Madrid ) heißt es, dass es bereits 1974 „Vereinbarungen zur Einrichtung des Cajal-Museums“ im Atocha-Palast gab. Doch angespannte Verhandlungen zwischen der Familie, der Ärztekammer und dem spanischen Nationalen Forschungsrat (Eigentümer des Vermächtnisses) blieben jahrzehntelang ergebnislos. Im Oktober 2022 kündigte Premierminister Pedro Sánchez an, dass es „ein der Funktionsweise des Gehirns gewidmetes Museum“ geben werde, das am Ende des Ramón-y-Cajal-Forschungsjahres am 31. Mai 2025 seinen Betrieb aufnehmen solle. Wie EL PAÍS berichtete , war der Palast erneut der Kandidat.

Cajals Labor war seiner Meinung nach „eines der besten und bei weitem leistungsfähigsten und bedeutendsten“ im Gebäude. 1896 gründete er dort seine Revista trimenestral micrográfica (Mikrografische Vierteljahresschrift ), über die er der Welt seine Entdeckungen mitteilte. Am 1. März 1897 veröffentlichte er seine Gesetze zur Morphologie und Dynamik von Nervenzellen: Materieersparnis (Festlegung des kürzesten Weges zwischen zwei Punkten), Zeitersparnis bei der Leitung (eine Konsequenz der vorherigen), Platzersparnis (Vermeidung unnötiger Lücken) und axipetale Polarisation, die Idee, dass Neuronen ihre Nachrichten in einer bestimmten Ausrichtung nach außen durch ihre Verlängerung, das Axon, senden.

1899 begann Cajal seine Suche nach den charakteristischen Elementen des menschlichen Gehirns. Er verglich Neuronen mit Bäumen, die einen „unentwirrbaren Wald“ bildeten, so dicht, dass es unmöglich war zu wissen, wo und wie Wurzeln und Äste endeten. „Da der erwachsene Wald undurchdringlich und undefinierbar ist, warum nicht den jungen Wald, sozusagen in seiner Kinderstube, untersuchen?“, schlug der Forscher vor. Es war einfach, neugeborene Tiere zu gewinnen, um ihre entstehenden Gehirne zu analysieren, doch beim Menschen „musste man moralische und soziale Vorurteile überwinden oder umgehen“, wie Cajal in seinen Memoiren mit dem Titel „ Erinnerungen an mein Leben“ berichtete. Der Wissenschaftler suchte im Madrider Findelhaus nach Leichen. „Ich kann versichern, dass ich während einer zweijährigen Anstrengung Hunderte von Föten und Kindern unterschiedlichen Alters freigiebig entsorgt habe, die ich zwei oder drei Stunden nach ihrem Tod und sogar noch heiß sezierte. […] Angesichts meiner unermüdlichen Neugier begann das menschliche Gehirn, einige seiner Geheimnisse preiszugeben.“

Zwischen 1899 und 1904 veröffentlichte der Professor in Madrid seine Textura del sistema nervious del hombre y los vertebrateas (Beschaffenheit des Nervensystems des Menschen und der Wirbeltiere) , ein kolossales 1.800 Seiten starkes Werk mit fast 900 Originalstichen. „Das Werk meines Lebens“, so Cajal, der es als „Trophäe zu Füßen der im Niedergang begriffenen nationalen Wissenschaft und als Opfer glühender Liebe eines Spaniers für sein verachtetes Land“ wünschte . Einer der Enkel des Nobelpreisträgers, Santiago Ramón y Cajal Junquera, legte vor zwei Jahrzehnten eine Faksimile-Ausgabe mit dem treffenden Satz vor: „Cajals Textura ist das bedeutendste wissenschaftliche Buch, das in unserem Land geschrieben wurde, und jeder Spanier, der Cervantes' Don Quijote kennt und wahrscheinlich gelesen hat, sollte von der Existenz dieses Werks wissen.“

Cajal erhielt 1906 zusammen mit dem italienischen Arzt Camillo Golgi den Nobelpreis für Medizin. Dessen Methode zur Färbung von Zellen mit Silbernitrat öffnete den Weg zum Nervensystem. Der Professor ging 1922 in den Ruhestand, nachdem er drei Jahrzehnte lang mit farbiger Kreide die Struktur der Seele an die Tafel gezeichnet hatte. Ein Jahr später schrieb sich ein neuer Student an der Fakultät ein: Severo Ochoa, der 1959 den Nobelpreis für Medizin für seine Entdeckung der Mechanismen der biologischen Synthese von Ribonukleinsäure erhielt. Die einzigen beiden spanischen Wissenschaftler, die den schwedischen Preis erhielten, stammten aus dem Herrenhaus in der Atocha-Straße.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0c2%2F1bf%2F6ec%2F0c21bf6ecd9ff76fd0865be7dd97893e.jpg&w=1280&q=100)