Novant'anni del Dalai Lama: il leader pacifista che sfida la Cina

Quando Lhamo Dhondup aveva cinque anni, fu proclamato reincarnazione del Dalai Lama, il leader spirituale del buddismo tibetano, una delle branche del buddismo che segue gli insegnamenti del principe Siddharta Gautama, che divenne Buddha.

La tradizione vuole che i monaci tibetani interpretassero visioni, segni e sogni per identificare il successore di Thubten Gyatso, il tredicesimo Dalai Lama, che riuscì a mantenere il Tibet come nazione indipendente nonostante le pressioni della Russia imperiale, della dinastia Qing e dell'Impero britannico, fino alla sua morte nel 1933.

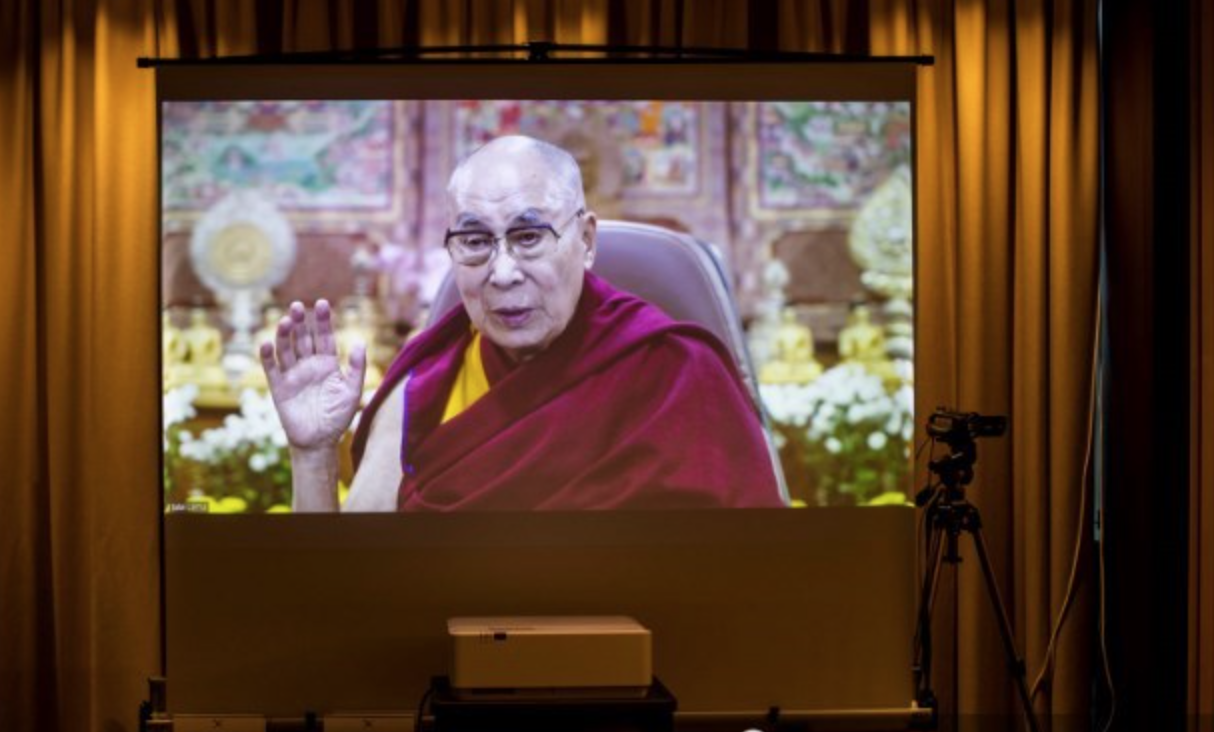

Il leader spirituale tibetano, il Dalai Lama (a sinistra), vive in esilio. Foto: AFP

A quel tempo, il quinto Réting Rinpoche, Jamphel Yeshe Gyaltsen, reggente del Tibet, affermò di aver sognato un monastero, una strada, una casa con il tetto blu, un cane e un portico con un bambino sotto. Nel 1937, un gruppo di monaci si recò nella regione tibetana dell'Amdo e trovò una casa nel villaggio di Taktser che corrispondeva a tutti quei segni.

Dhondup nacque lì nel 1935, da una famiglia umile. Si diceva che la sottile coscienza del Tredicesimo Dalai Lama avesse già visitato il luogo. I monaci si travestirono da mercanti e il Quarto Kewtsang Rinpoche, che guidava la spedizione, si atteggiò a servitore, ma, secondo i racconti, il bambino lo riconobbe immediatamente e diede il suo nome, riferendosi a lui come "un monaco di Sera".

Come da tradizione, gli presentarono oggetti appartenuti al precedente Dalai Lama, mescolati ad altri simili, nella speranza che riconoscesse quelli che gli appartenevano. Secondo "Magia e religione in Tibet", il ragazzo superò queste prove, confermando i sospetti dei monaci che fosse la reincarnazione di Avalokiteshvara, il bodhisattva della compassione, che aveva promesso di guidare gli esseri verso l'illuminazione.

Il Dalai Lama è il volto internazionale della lotta per una maggiore autonomia del Tibet. Foto: AFP

Dopo essere stato formalmente intronizzato come quattordicesima incarnazione, a Dhondup fu dato il nome di Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, che significa "Santo Signore, Gloria Gentile, Compassionevole Difensore della Fede e Oceano di Saggezza".

Tenzin Gyatso fu condotto al Palazzo del Potala a Lhasa, la capitale del Tibet, dove iniziò la sua formazione come leader spirituale e politico del popolo tibetano. Fin da giovane, mostrò curiosità per la scienza e la meccanica, giocando con un orologio inviato dal presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt o riparando automobili.

Tuttavia, la sua infanzia fu bruscamente interrotta quando l'esercito cinese invase il Tibet nel 1950. Nonostante la tradizione imponesse di assumere la leadership politica a 20 anni, Tenzin fu intronizzato come capo di Stato a soli 15 anni, nel tentativo di proteggere l'autonomia del Tibet durante l'occupazione.

Nove anni dopo, in seguito al fallimento della rivolta tibetana del 10 marzo 1959, Tenzin fuggì da Lhasa, attraversando per 13 giorni i passi innevati dell'Himalaya fino al confine indiano, dove trovò rifugio presso migliaia di tibetani.

Dalai Lama. Foto: Sanjay Kumar/AFP

Trascorse gran parte della sua vita in esilio. Aveva solo 23 anni quando fuggì da Lhasa per stabilirsi a Dharamsala, nell'India settentrionale. Lì, il Dalai Lama insediò il suo governo e divenne un simbolo internazionale della causa tibetana, promuovendo una "via di mezzo" che rinunciava alla completa indipendenza in cambio di una maggiore autonomia, e sostenendo al contempo la preservazione della cultura, della lingua e della libertà di credo del popolo tibetano.

Nel 1989 ricevette il Premio Nobel per la Pace, un riconoscimento che amplificò la sua voce in tutto il mondo e consolidò la sua posizione come simbolo di resistenza pacifica all'oppressione, sulla stessa linea di leader come Mahatma Gandhi e Martin Luther King.

Una religione che resiste alla prova del tempo Sebbene il buddismo tibetano, a cui appartiene Tenzin Gyatso, risalga al VII secolo in Tibet, le sue radici risalgono a più di due millenni fa, alla figura di Siddharta Gautama, il principe nepalese che divenne Buddha.

Nel suo celebre Le sette notti (1980), Jorge Luis Borges ricordava che il Buddismo “è la religione più diffusa nel mondo” e che è rimasta immutata nei suoi elementi essenziali fin dal V secolo a.C., “dall’epoca di Eraclito, Pitagora, Zenone, fino ai nostri giorni, quando il dottor Suzuki la espose in Giappone”.

Borges ha sottolineato che, a differenza di altre religioni, il buddismo è sempre stato tollerante: "Non ha mai pensato che il ferro o il fuoco fossero persuasivi. Quando Asoka, imperatore dell'India, divenne buddista, non cercò di imporre la sua nuova religione a nessuno. Un buon buddista può essere luterano, metodista, presbiteriano, calvinista, shintoista, taoista o cattolico; può essere un proselito dell'Islam o della religione ebraica, in completa libertà".

Dalai Lama. Foto: AFP

Questa libertà di coscienza, diceva Borges, non è una debolezza ma la sua essenza, poiché il buddismo non richiede la fede nei dogmi storici ma nella dottrina e nel cammino che ogni persona segue per raggiungere il risveglio.

Durante le sue Sette Notti, l'argentino raccontò come, parlando con un amico buddista zen giapponese, quest'ultimo gli spiegò che non importava se Siddhartha Gautama fosse esistito storicamente, perché l'essenziale era credere nella Dottrina. "Credere nell'esistenza storica del Buddha o interessarsene sarebbe come confondere lo studio della matematica con la biografia di Pitagora o Newton", gli disse.

Borges ammise di considerare preziosa la figura del Buddha e di credere nella sua realtà storica, ma comprese che la forza del buddismo risiedeva nella sua resistenza al tempo, nella semplicità delle sue quattro nobili verità e nel fatto che essere buddisti non è solo comprensione, ma sentimento, corpo e anima, un cammino di disciplina personale e di fede.

In questo contesto, la figura del Dalai Lama si pone come guida verso una tradizione che non si aggrappa alle imposizioni, ma piuttosto all'insegnamento della compassione e alla ricerca del risveglio.

La sua storia personale, dal momento in cui Lhamo Dhondup fu riconosciuto come la reincarnazione del Dalai Lama, fino al suo esilio in India dopo l'occupazione cinese, è intrecciata con una religione che è riuscita a resistere a secoli, imperi e confini, mantenendo viva la ruota della legge che Siddhartha fece girare in un parco di Benares più di duemilacinquecento anni fa.

Tensioni con la Cina sul successore Tenzin Gyatso si descrive come un "semplice monaco buddista", ma ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo, a stretto contatto con reali, leader politici e celebrità per promuovere la causa tibetana. Quest'uomo dalla testa calva, dal volto amichevole e dal sorriso malizioso è diventato un simbolo globale di pace, il cui messaggio trascende la religione.

Ora, avendo compiuto 90 anni questa domenica, il Dalai Lama rimane al centro di una disputa che va ben oltre la politica. Nel buddhismo tibetano, il ciclo di rinascite del Dalai Lama non è un mero ornamento simbolico: è il battito cardiaco di una fede che crede che il suo leader scelga consapevolmente dove e quando tornare, guidato dalla compassione, per continuare ad aiutare gli esseri senzienti nel loro lungo viaggio verso l'illuminazione.

Mentre la Cina sostiene che solo il governo di Pechino abbia il diritto di approvare il suo successore, Tenzin Gyatso ha chiarito che la sua prossima reincarnazione nascerà nel "mondo libero". Con la sua caratteristica calma, sfida il potere cinese, ricordandogli che la ruota del samsara non si ferma né accelera al ritmo dei burocrati monopartitici.

Inoltre, il monaco ha affermato di non amare le celebrazioni, ma ha chiesto che il suo compleanno servisse a coltivare pace e compassione. E lo ha fatto con quel mix di umorismo e serietà che lo contraddistingue, ricordandoci, forse involontariamente, che anche nell'ora dei brindisi e dei balli, la sua figura continua a incarnare la speranza di un popolo che si rifiuta di essere cancellato e la forza di una tradizione che si rifiuta di scomparire e continua a risuonare tra le montagne.

Juan José Ríos – Redazione ADN

eltiempo