L'anguria: fonte di ispirazione per l'arte, simbolo politico ed emblema di protesta.

A volte, un semplice gesto può scatenare un torrente di sensazioni, trasformando un universo chiuso nella promessa di un piacere infinito. Accade ogni anno quando, dopo una lunga attesa, rompiamo il duro guscio verde di un'anguria e ne riveliamo l'interno.

La vista è il primo senso aggredito dal rosso accattivante della sua polpa. Poi sarà il tocco della nostra lingua, scossa dalla sua natura fredda e umida, secondo gli antichi medici. E anche delle nostre mani, quando, inevitabilmente, la sua acqua appiccicosa inizierà a gocciolare tra le nostre dita. Il gusto scatenerà una vera e propria festa e, per coronare il tutto, l'anguria prenderà possesso di quello stomaco invisibile che è la memoria. Lì diventerà la nostra madeleine estiva di Proust, e quel primo morso ci ricorderà altri bocconi che abbiamo mangiato in spiaggia, a bordo piscina, in terrazza. E confermerà ciò che già sappiamo, ma che ci serve per corroborare: è estate.

Questo e molto altro ci viene raccontato in The First Cut (da Robert Spear Dunning), da 2009, la natura morta della fotografa australiana Robyn Stacey inclusa nella sua serie Empire line . Perché, non a caso, l'artista ha scelto come protagonista dell'immagine un'anguria, un alimento onnipresente come pochi altri nelle nature morte dedicate all'estate in tutta la storia dell'arte. Tuttavia, in contrasto con la sobrietà della fotografia di Stacey, la sua inclusione nelle nature morte è sempre stata presieduta da una malcelata sensualità. Un buon esempio di ciò è, proprio l'opera che funge da ispirazione per questa versione contemporanea, Natura morta con frutta, favo e coltelli (1867), di Robert Spear Dunning .

La scena sembra svolgersi pochi minuti dopo l'immagine di Stacey, quando quel taglio timido ha scatenato il desiderio disordinato che provoca la gola. Nessuno di quei tagli precisi con cui i nostri genitori sezionavano le angurie ogni estate. I commensali si sono lanciati senza ritegno nell'interno, lasciando la sensazione di divorarlo direttamente a morsi. Rispetto alla precisione del taglio dell'arancia fuori stagione e al perfetto stato del resto dei frutti estivi, sembra che la cucurbitacea incarni tutto ciò che è piacevole e incontrollabile nel cibo.

La sensualità evocata da questo frutto risalta ancora di più per contrasto in quelle composizioni in cui è accompagnato da cibi secchi, come nella Natura morta con anguria e frutti di acerola, formaggio, pane e vino (1779), di Luis Egidio Meléndez , dove, di fronte a questi cibi, l'anguria si erge trionfante con gocce che sembrano sul punto di uscire dal dipinto.

Indirettamente, queste rappresentazioni hanno costituito anche una ricca fonte per la storia della botanica, come dimostrano gli studi di Susanne Renner, Harry Paris e Jules Janick, che hanno raccolto centinaia di immagini di questo frutto in luoghi diversi come la tomba di Tutankhamon, il manoscritto tardo medievale Tacuinum Sanitatis e, naturalmente, nature morte e scene di mercato prodotte a partire dal Rinascimento, per dimostrare un notevole cambiamento nelle forme, nei colori e, probabilmente, nei sapori di questo frutto nel corso dei secoli. Basta una rapida occhiata alla Natura morta con frutta (1641) di Albert Eckhout per capire che le sue caratteristiche attuali sono una sorta di miracolo compiuto a metà strada tra natura e umanità.

La maggiore carnosità della polpa, e soprattutto il suo colore, l'hanno resa irresistibile per gli artisti dal XVII secolo a oggi, le cui opere sono ancora permeate dalle connotazioni sensuali di questo alimento, come mostra il film di Tsai Ming-liang "Il sapore dell'anguria" (2005), in cui i protagonisti, alle prese con una terribile siccità, sono invitati a dissetarsi con il succo di anguria. Da quel momento in poi, lo useranno ovviamente anche per alleviare altri bisogni corporei.

Ma, oltre al loro forte legame con la sensualità, le angurie sono state utilizzate nell'arte con altri tipi di connotazioni politiche e vendicative, tenendo conto di elementi tanto diversi quanto i loro colori o i loro principali produttori.

A volte, è servito come mezzo per caratterizzare (e stigmatizzare) un gruppo sociale. È il caso delle persone di origine africana negli Stati Uniti. Come sottolinea Federico Kukso nel suo Frutologías. Historia política y cultural de las frutas (Taurus, 2025), il peculiare legame tra i due nacque nel XIX secolo, quando gli schiavi afroamericani ottennero l'emancipazione durante la Guerra Civile Americana. Uno dei loro principali mezzi di sussistenza era la coltivazione e la vendita di cibo, in particolare l'anguria. Così, questo frutto finì per caratterizzare il cliché della persona di colore in immagini apparentemente umoristiche, ma con il chiaro intento di denigrarla. La nascente pubblicità moderna fu un terreno fertile per questo tipo di immagine, e annunci sui giornali, cartoline e manifesti teatrali, come quello conservato nella Biblioteca del Congresso (del 1900 circa), sfruttarono appieno questa associazione.

Anche il cinema, che allora muoveva i primi passi, non sfuggì a questa sfortunata moda e film come A Watermelon Feast (1896), di William Kennedy Dickson , o Watermelon Contest (1896), di James H. White , sfruttarono lo stereotipo dell'uomo di colore il cui divertimento principale era organizzare gare e feste con l'anguria come protagonista principale.

Ma se le arti visive l'hanno talvolta utilizzato come arma contro un gruppo, altre volte è stato elevato a simbolo di resistenza e orgoglio nazionale. Le sue tonalità verdi, bianche e rosse sembrano essere all'origine della rappresentazione che diversi pittori messicani ne hanno fatto come segno di amore patriottico, associandolo ai colori della loro bandiera. Tra questi, spicca l'uso continuato di questo frutto da parte di Rufino Tamayo, che iniziò a utilizzarlo nei suoi dipinti alla fine degli anni '60 e ne fece infine un emblema inequivocabile dell'arte messicana del XX secolo. Una menzione speciale merita l'opera di Frida Kahlo Viva la vida (1954), un vero e proprio testamento pittorico eseguito una settimana prima della sua morte, in cui l'artista incise questa frase vitalizzante accanto al suo nome su una fetta di anguria.

In altre parti del mondo, e per ragioni diverse, la sua forma e i suoi colori, incluso il nero dei semi, sono stati un modo ingegnoso per difendere la causa palestinese. Alla fine della guerra arabo-israeliana del 1967, Israele proibì ai palestinesi di portare simboli nazionali come la bandiera nei luoghi pubblici, sostenendo che incitassero al terrorismo. Da qui nacque un'idea che persiste ancora oggi: usare questo frutto amichevole per aggirare il divieto nelle strade e anche nell'arte, conferendogli così sfumature vendicative, come fa Khaled Hourani nella sua opera This Is Not A Watermelon (2024), o l'illustratrice giordana Sarah Hatahet nel suo Watermelon Resistance (2021).

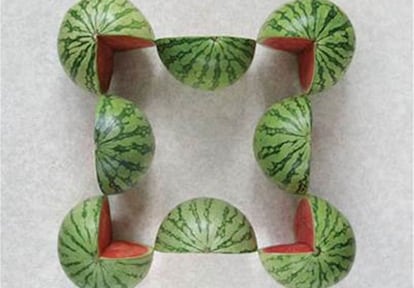

Nonostante ciò, il peso della tradizione è inevitabile e l'anguria si rifiuta di perdere il suo fascino ornamentale all'interno delle opere d'arte. I suoi colori ipnotici, la geometria perfetta e le inevitabili associazioni con l'estate e la sensualità emergono spesso in creazioni contemporanee, come quelle prodotte dall'artista turco Şakir Gökçebağ in Cuttemporary (2007), dove i frutti assumono forme caleidoscopiche che inebriano la vista e ci incitano a continuare a prolungare l'estate oltre ogni ragionevolezza, fino a gustare con nostalgia l'ultima anguria della stagione e consolarci con il pensiero che, a differenza delle storie d'amore estive, torneranno davvero la prossima estate.

EL PAÍS