La recette familiale néandertalienne pour cuisiner le daim

De nombreuses recettes familiales se transmettent de génération en génération avec leurs propres caractéristiques uniques : un ingrédient secret, un temps de cuisson précis, une épice… Un même plat est préparé d'une manière différente chez un voisin. Cette variété, courante dans la culture humaine, a peut-être aussi existé dans la cuisine néandertalienne.

Des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont découvert des preuves de deux méthodes de préparation des aliments étonnamment différentes chez deux groupes de ces hominidés disparus qui peuplaient les grottes d'Amud et de Kebara, dans le nord d'Israël, il y a entre 50 000 et 60 000 ans, malgré une proximité et des outils et ressources similaires. Les scientifiques pensent que ces différences – un groupe séchait la viande avant de la découper, l'autre non, et laissait des marques de découpe distinctes sur les os – ont pu se transmettre de génération en génération au sein de chaque groupe, comme le font les familles aujourd'hui.

« Les subtiles différences dans les motifs de découpe entre Amud et Kebara pourraient refléter les traditions locales de traitement des carcasses animales », explique Anaëlle Jallon, auteure principale de l'article publié jeudi dans Frontiers in Environmental Archaeology . « Bien que les Néandertaliens de ces deux sites aient partagé des conditions de vie similaires et rencontré des défis comparables », poursuit-elle, « ils semblent avoir développé des stratégies de découpe distinctes, probablement transmises par l'apprentissage social et les traditions culturelles. »

Amud et Kebara ne sont distantes que de 70 kilomètres. Les Néandertaliens occupaient les deux grottes durant les hivers, il y a 50 000 à 60 000 ans, laissant derrière eux sépultures, outils de pierre, foyers et restes de nourriture. Les deux groupes utilisaient les mêmes outils en silex et consommaient les mêmes proies : principalement des gazelles et des daims. Cependant, il existe quelques différences subtiles entre les deux. Les Néandertaliens vivant à Kebara semblent avoir chassé des proies plus grosses que ceux d'Amud, et ils semblent également avoir ramené davantage de proies de grande taille pour les dépecer dans la grotte plutôt que sur le lieu de la chasse.

À Amud, 40 % des os d'animaux sont brûlés, et la plupart sont fragmentés. Cela pourrait être dû à des actions délibérées, comme la cuisson, ou à des dommages accidentels ultérieurs. À Kebara, 9 % des os sont brûlés, mais moins fragmentés, et on pense qu'ils ont été cuits. Les os d'Amud semblent également avoir subi moins de dommages causés par les carnivores que ceux découverts à Kebara.

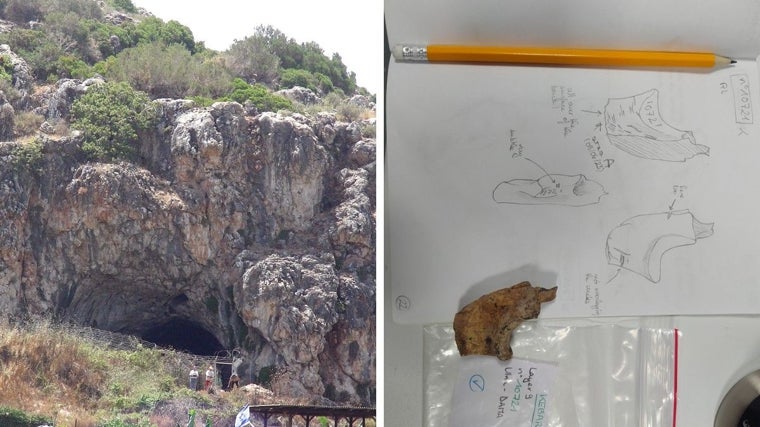

À gauche, entrée de la grotte de Kebara. À droite, dessins et descriptions d'une pièce trouvée dans la grotte.

Anaëlle Jallon

À gauche, entrée de la grotte de Kebara. À droite, dessins et descriptions d'une pièce trouvée dans la grotte.

Anaëlle Jallon

Afin d'étudier les différences entre la préparation des aliments à Kebara et à Amud, les scientifiques ont examiné un échantillon d'os marqués provenant des deux grottes. Des motifs de coupe similaires pourraient suggérer l'absence de différences dans les pratiques de boucherie, tandis que des motifs différents pourraient indiquer des traditions culturelles distinctes.

Les traces de coupe étaient nettes et intactes, et leurs profils, angles et largeurs de surface étaient similaires, probablement en raison des outils similaires utilisés par les deux groupes. Cependant, les traces de coupe trouvées à Amud étaient plus denses et moins linéaires que celles de Kebara.

Les chercheurs ont envisagé plusieurs explications possibles à ce schéma. Il pourrait s'agir des exigences liées à la découpe de différentes espèces de proies ou de différents types d'os (la plupart des os d'Amud sont longs) ; cependant, en analysant uniquement les os longs des petits ongulés trouvés à Amud et à Kebara, les mêmes différences ont été observées. Les auteurs excluent que ces différences puissent être expliquées par une moindre compétence de boucherie ou par une découpe plus intensive pour obtenir la plus grande quantité de nourriture possible. Les différents schémas de marques de coupe s'expliquent mieux par les décisions délibérées de chaque groupe en matière de découpe.

Une explication possible est que les Néandertaliens d'Amud traitaient la viande différemment avant de la découper : peut-être en la séchant ou en la laissant se décomposer, comme les bouchers modernes qui suspendent la viande avant cuisson. La viande en décomposition est plus difficile à traiter, ce qui expliquerait la plus grande intensité et la forme moins linéaire des marques de coupe. Une deuxième possibilité est que l'organisation différente des groupes – par exemple, le nombre de bouchers travaillant sur une même proie – ait joué un rôle dans les deux communautés néandertaliennes.

Les auteurs reconnaissent toutefois que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier ces possibilités. « Les fragments osseux sont parfois trop petits pour fournir une image complète des marques de boucherie laissées sur la carcasse », note Jallon. « Bien que nous ayons tenté de corriger les biais causés par la fragmentation, cela pourrait limiter notre capacité à interpréter pleinement les données. De futures études, notamment des travaux expérimentaux et des analyses comparatives, seront cruciales pour lever ces incertitudes et, peut-être, un jour, reconstituer les recettes néandertaliennes. »

« Ces deux sites nous offrent une occasion unique d'explorer si les techniques de boucherie néandertaliennes étaient standardisées », explique Jallon. « Si les techniques de boucherie variaient selon les sites ou les époques, cela impliquerait que des facteurs tels que les traditions culturelles, les préférences culinaires ou l'organisation sociale influençaient même les activités de subsistance comme la boucherie », ajoute-t-il.

ABC.es