Ein unveröffentlichtes Drama von Luis Rosales offenbart seine Qual, Lorca nicht retten zu können.

Im Jahr 1946, nur ein Jahrzehnt nach der Ermordung Federico García Lorcas , schrieb sein Freund Luis Rosales, der ihn in den letzten Tagen seines Lebens in seinem Haus versteckt hatte, ein Theaterstück, das nie veröffentlicht wurde. Fast achtzig Jahre lang blieb es verborgen, bis es nun von Noemí Montetes-Mairal, Professorin an der Universität Barcelona, zufällig im Nationalen Historischen Archiv entdeckt wurde. Das Manuskript trägt zwar auch die Unterschrift von Alfonso Moreno, doch wie die Professorin erklärt, „kann man ohne Zweifel sagen, dass die große Mehrheit der Ideen, die das Werk kennzeichnen, von Rosales stammen.“ Das Stück trägt den Titel Warum? und erweitert nicht nur das bekannte Werk des Dichters, sondern fügt einer von Widersprüchen und Schweigen geprägten Geschichte ein verstörendes Element hinzu: die Beziehung der Familie Rosales zu Lorcas Tod , eine der tiefsten und hartnäckigsten Wunden der jüngeren spanischen Geschichte.

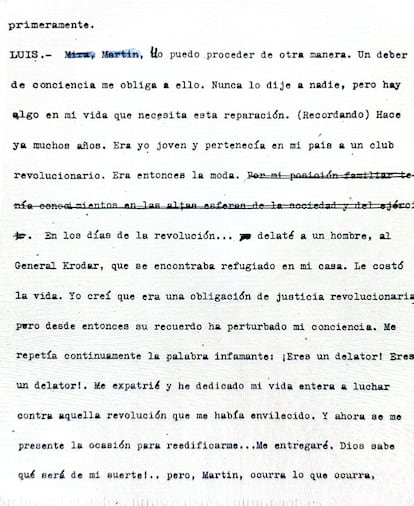

In einer Passage der Handlung sagt eine Figur namens Luis, dem Rosales selbst biografische Züge verleiht, die ihm eindeutig ähneln – ein Mann aus einer bürgerlichen Familie mit Verbindungen in hohe Positionen – diese vernichtenden Worte: „... ich kann nicht anders. Meine Gewissenspflicht verpflichtet mich dazu. Ich habe es nie jemandem erzählt, aber es gibt etwas in meinem Leben, das dieser Wiedergutmachung bedarf. (Erinnert sich). Vor vielen Jahren. Ich war jung und gehörte einem revolutionären Club in meinem Land an. Das war damals Mode. In den Tagen der Revolution ... verriet ich einen Mann, General Krodar, der in meinem Haus Zuflucht suchte. Es kostete ihn das Leben. Ich glaubte, es sei eine Pflicht der revolutionären Gerechtigkeit, aber seitdem belastet die Erinnerung an ihn mein Gewissen. Ich wiederholte ständig die diffamierenden Worte: Sie sind ein Informant! Sie sind ein Informant!“

Der Text in der dritten Szene des ersten Aktes ist so explizit, dass man ihn angesichts der Tatsache, dass Lorca im August 1936, kurz vor seiner Ermordung, im Haus der Rosales verhaftet wurde, nicht anders als direkt damit in Verbindung bringen kann. Neben der klaren Selbstreferenz, die Rosales in seinen Werken oft praktizierte, scheint auch der Name des Verratenen, Krodar, kein Zufall zu sein: Er hat die gleichen Vokale wie Lorca und zwei passende Konsonanten. „Das ist eine Bombe. Natürlich stößt man darauf und ist sprachlos“, räumt Montetes-Mairal ein, der den Text entdeckte, als er für einen Artikel über Dionisio Ridruejo Dokumente durchforstete. Doch ohne die Spannung zu sehr ansteigen zu lassen, ruft er bald zur Ruhe auf: „Jeder könnte verstehen, dass Rosales sich in diesem Fragment selbst verrät, aber das ist unmöglich. Man muss das gut verstehen, man muss den Autor sehr gut kennen und sich in seine Lage versetzt haben, um zu verstehen, warum er so etwas geschrieben hat.“

Versuchen wir das. Laut dem Professor impliziert das Fragment keine tatsächliche Denunziation durch Luis Rosales – eine Idee, die Historiker bisher verneint haben –, sondern offenbart vielmehr den gequälten Geisteszustand des Dichters, der von Schuldgefühlen wegen seines Überlebens zerfressen war. Montetes-Mairal schließt eine tatsächliche Beschuldigung aus, da „alle Beweise, alle Belege dagegen sprechen“. Alle von Experten akzeptierten Versionen stimmen darin überein, dass Rosales Lorca nicht verraten hat. Ebenfalls dokumentiert, erklärt Montetes-Mairal, ist, dass Lorca auf Anraten der Familie Rosales – wobei Luis wahrscheinlich der Hauptverantwortliche für die Entscheidung war – schließlich in ihrem Haus Zuflucht suchte. Diese Option bevorzugte auch der Dichter selbst, der eine weitere Alternative hatte – wie etwa im Haus von Manuel de Falla zu wohnen. Die Familie Rosales hatte bereits vor Lorca andere mit der Republik verbundene Personen in ihrem Haus beherbergt und damit ein Risiko eingegangen, das damals ein „Todesurteil“ hätte bedeuten können.

Rosales sieht die offiziell akzeptierte – und dennoch schwer fassbare – Version keineswegs als schädlich, sondern sogar als Vorteil. Er und seine Brüder Miguel und José, so der Professor, waren diejenigen, die den Dichter am meisten verteidigten und zu retten versuchten. Von den fünf Rosales-Brüdern waren nur Antonio und José alteingesessene Mitglieder der Falange – José war sogar der bedeutendste der fünf –, während die Künstler Luis und Gerardo am wenigsten politisiert waren. Nach Lorcas Verhaftung wandten sich Miguel, Luis und José verzweifelt an die Zivilregierung von Granada und versuchten, ihn freizulassen. Sie blieben erfolglos. José Rosales wagte es sogar, eine Waffe auf Kommandant José Valdés zu richten und eine Erklärung zu verlangen. Gegen Luis Rosales wurde ein Gerichtsverfahren angestrengt. Wie „die zahlreichen Gelehrten, die die dunklen Umstände rund um den Tod des Dichters untersucht haben“, anmerken, musste der Schriftsteller eine Verteidigung vorbereiten, um nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Familienangehörigen zu retten. Nach seinem Prozess wurde Luis nicht getötet oder eingesperrt, sondern zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, die schließlich von seinem Vater, Miguel Rosales Vallecillos, bezahlt wurde.

Warum also schreibt Luis Rosales ein Werk, in dem er sich scheinbar selbst belastet, obwohl er in Wirklichkeit beinahe dasselbe Schicksal wie sein Freund erlitten hätte? Kann dies die gängige Version der Ereignisse ändern? „Stellen wir uns vor, Luis Rosales hat diesen Text geschrieben und wollte ihn nie vernichten. Wäre er wirklich schuldig, hätte er ihn nie geschrieben. Hätte er nichts mit dessen Tod zu tun, hätte er es auch nicht getan“, antwortet Montetes-Mairal. Das Werk sei lediglich „ein Beweis für die unerbittliche Schuld, die ihn damals quälte und immer quälen würde, trotz seiner unbestreitbaren Unschuld, denn er lebte, während Lorca gestorben war. Es ist die Schuld des Überlebenden, von jemandem, der glaubt, er hätte mehr tun sollen. Und er bestraft sich unermüdlich dafür.“

Diese These wird vom Historiker Ian Gibson geteilt, der in dem Text eine „sehr wichtige Entdeckung“ findet. Nur wenige Stimmen haben so viel Autorität wie seine eigene, die eines bedeutenden Biografen von Federico García Lorca, wenn es um das Leben des Dichters geht. Gibson kannte Rosales gut und hatte immer Hoffnung: „Ich habe ihn immer kritisiert oder zu ihm gesagt: ‚Luis, ich hoffe, du hast deine Version der Ereignisse niedergeschrieben, in deiner eigenen Handschrift, und dass du dich nicht darauf beschränkt hast, mit ausländischen Hinterwäldlern wie mir zu sprechen‘“, gesteht er. Das Erscheinen dieses Werks wird daher als mögliche Antwort auf diese ständige Aufforderung an den Dichter dargestellt, sein persönliches Zeugnis der Nachwelt zu hinterlassen. Obwohl der Hispanist noch keinen Zugang zum vollständigen Text des Werks hatte, ist die Beschreibung der Schlüsselstelle eindeutig: „Die Anspielung ist offensichtlich, nicht wahr?“ Doch er teilt Montetes-Mairals Ansicht und stellt, wie schon seit Jahren, Ramón Ruiz Alonso – der Lorca angeprangert hatte – als den wahren „Bösewicht“ in der Geschichte heraus. Rosales spricht er von der direkten Verantwortung frei. „Außerdem sollte man nicht vergessen, dass es Lorca war, der ihn um Asyl bat“, sagt er.

Die Frage, ob der Aufenthaltsort des Dichters bekannt wurde, wird seit Jahren untersucht. Es wurde argumentiert, es könnte sein Bruder Antonio Rosales oder sogar sein ältester Bruder Miguel gewesen sein, die beide gegen die Entscheidung, Lorca unterzubringen, waren, was die Familie bestreitet. Die gängigste Theorie ist jedoch, dass es seine eigene Schwester, Concha García Lorca, war, die den Aufenthaltsort des Dichters verriet, als am 15. August eine gewalttätige Truppe in der Huerta de San Vicente auftauchte, um den Dichter zu verhaften. Als sie ihn nicht finden konnten, beschlossen sie, ihren Vater mitzunehmen. Letztendlich, betont Montetes-Mairal, „ist es nicht so wichtig, ob es Antonio, Miguel, Concha oder wer auch immer war, sondern vielmehr die zentrale Tatsache, die Anlass zu diesem überraschenden Absatz gab, in dem sich der Autor selbst zu belasten scheint: Luis Rosales glaubte, nicht genug getan zu haben, um die Denunziation, die Verhaftung und den Tod seines Freundes zu verhindern.“ Lorcas Tod, so Rosales mehrfach, sei das prägendste Ereignis seines Lebens gewesen. Deshalb war Montetes-Mairal, als sie das Werk las, „völlig überwältigt“, genau wie der Sohn des Dichters, Luis Rosales, als sie ihm das Werk vorstellte. Rosales lehnte es ab, gegenüber der Zeitung weitere Kommentare abzugeben.

Gibson befasst sich mit dem Kontext von Granada im Juli 1936. Lorca, bereits bedroht und verzweifelt, suchte Zuflucht im Haus der Familie Rosales, einer einflussreichen, aber gespaltenen Familie. „Federico im Haus zu haben, war ein Risiko“, erklärt er und erinnert sich daran, wie einige Brüder, darunter Antonio, ein „absoluter Fanatiker“ der Falange, Lorca dort nicht haben wollten. Das Haus der Familie lag zudem gefährlich nahe an der Zivilregierung, von der aus die Repression organisiert wurde. Als er entdeckt wurde, nutzte Ruiz Alonso, der damalige Rivale der Rosales in der Falange, die Gelegenheit, seine politischen Rivalen zu „zerschmettern“ und die Familie Rosales zu beschuldigen, einen „Roten“ zu schützen. „Es war ein fataler Vorfall, wie eine griechische Tragödie“, sagt Gibson, der akribisch dokumentiert hat, wie Luis Rosales und seine Brüder ihr Leben riskierten, um den Dichter zu retten.

Neben der überraschenden Passage, die ausdrücklich Lorca gewidmet ist, bietet Rosales' Werk eine vernichtende Kritik am Autoritarismus des Jahres 1946, im Herzen der Franco-Diktatur. „Es ist unmöglich, dass sie es in jenen Jahren veröffentlicht hätten“, sagt Noemí Montetes-Mairal und erinnert daran, dass das Theater damals das am stärksten zensierte Genre war, weit mehr als die Poesie, die „von einem sehr kleinen Publikum gelesen“ und am wenigsten hinterfragt wurde. Besonders bemerkenswert ist für sie auch, dass der Text aus dem Jahr 1946 in vielerlei Hinsicht zwei Jahre vor George Orwells berühmtem 1984 erschien und auch als Vorahnung und Kritik des Totalitarismus erschien, der Europa verwüstete. Das Werk wurde nur in einer privaten Lesung unter Kollegen der Zeitschrift Escorial gezeigt und nie veröffentlicht. Bis heute.

EL PAÍS